研究室紹介

回路デザイン 研究室 / 斎藤 利通 教授

■ 研究室紹介

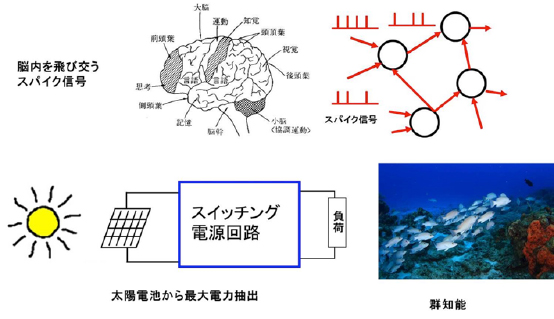

スマートホン、インターネット、パソコン、様々な家電製品、交通システム、それらを動かすためのエネルギー …電気電子工学は我々の生活を快適にするために大きく貢献してきました。そして、電気電子回路技術は、工学(ものつくり)の基盤です。わたしたちの研究室では、生活をより快適にする技術を発展させるために、次のような基礎研究を行っています。1.スパイキングニューロン:私たちの頭脳では、ものを考えたり、記憶したりするときに、スパイク信号が重要な役割を担っています。その信号の性質を解明することは、脳の機能の理解に繋がると思います。スパイク信号は様々な情報を表現し、巧みに相互作用をしているはずです。このようなスパイク信号の振る舞いを参考にすれば、通信やエネルギー等の技術を担う電子回路を高機能化させることができるかもしれません。例えば、私たちが考えたとおりにパソコンを操作するロボットが作れるかもしれません(Brain-Machine Interface )。スパイキングニューロンは様々なスパイク信号を生成する回路であり、世界中で盛んに研究されています。このような回路を設計し、動作を解析するための独自の手法を開発しています。

2. 再生可能エネルギー供給回路:太陽、風、地熱などからエネルギーを効率よく抽出する技術を発展させることは、天然資源に乏しい我が国では非常に重要です。わたしたちは、時々刻々変化する環境の中で、太陽電池から最も効率よくエネルギーを抽出する回路技術の構築をめざしています。太陽電池の特性は複雑ですが、これを取扱いやすい簡素な数理モデルで厳密に記述し、回路の動作を解析し、高性能回路を設計するための基礎を固めています。

3. 生物の群知能に基づく回路最適化:魚や鳥は群れを作り、互いに情報をやりとりして敵から身を守り、餌を探しています。このような集団の行動は巧みで効率がよく、群知能などと言われています。群知能を参考にした最適化手法の研究は、世界中で盛んに行われています。最適化手法とは、電子回路についていえば、最も効率の良い電源や、最も無駄のないメモリーを設計すること対応します。様々な問題に柔軟に対応できる群知能最適化手法の構築を目指しています。

■ 研究成果、学会活動等

各テーマに関連した回路を解析する手法や、所望の動作をする回路を設計する手法に関して、新しい優れた成果をあげており、毎年権威ある学術雑誌などで発表されています。研究に取り組み、成果を上げ、立派な技術者に成長していくためには、地道な努力の積み重ねが重要です。研究のための準備は、学部3年生の輪講から始まります。米国の大学で使われている回路のテキストを用い、英語の専門用語に習熟し、将来英語で研究発表を行うための基礎を固めます。4年生になると、卒業研究がはじまります。研究では、自分の頭で深く問題を考えることが大切で、毎週行われるゼミナールなどで先生や先輩と議論を重ねます。多くの学生が研究成果を学会で発表しています。学会発表では、自分の研究の価値を客観的に知ることができるので、とても貴重になります。大学院に進学して、権威ある国際会議に論文が採録され、海外で成果を発表する学生も少なくありません。英語での発表や議論は簡単ではありませんが、試練を乗り越えたあとの達成感は格別です